◆ 동아시아, 전통적 국제질서의 붕괴

청국(淸國)과의 전쟁에서 승리한 일본은 미국의 중재를 받아 들이면서 1895년 4월 17일 시모노세키 조약(下關條約)을 맺어 청일 전쟁을 마무리하였다.

일본은 비교적 짧은 전쟁 기간, 적은 전사자로 요동반도와 대만, 막대한 배상금 등 전리품도 두둑이 챙겼다. 무엇보다 청을 조선에서 몰아내는 숙원사업을 달성했다.

독립문 앞에는 두 개의 큰 주춧돌이 있다. 이것은 영은문(迎恩門)의 주초로서 원래 그 위에는 나무로 된 홍살문과 청기와가 얹혀 있었다.

'영은'(迎恩)은 중국 황제의 은혜를 맞이한다는 뜻이다. 1894년 청일전쟁 이후 청나라(중국)로부터 독립을 결심하고 영은문을 헐어 없애고 기둥 초석만 남겨 놓았다.

미국으로 망명했던 서재필이 돌아와 조선 조정의 후원으로 영은문이 헐린 자리에 “청국의 속국”에서 벗어난 것을 기념하는 건축물 건립을 호소하니, 지금의 독립문이다.

이처럼 독립문의 ‘독립’은 일본이 아니라 중국으로부터의 독립이었다. 이로써 동아시아의 전통적 국제질서는 붕괴되었다. 종래 중국 중심의 책봉 조공관계는 사라졌고, 조선은 독립자주국이 되었다.

그런데 시모노세키 조약 체결 6일 후인 4월 23일 러시아, 프랑스, 독일 공사들은 일본 외무성을 방문해 요동반도를 일본이 차지하는 것에 대한 반대입장을 통보했다(삼국간섭).

유럽 3국에 군사적으로 대항할 능력이 안 되는 일본은 굴욕을 감수하고 4월 29일 일본은 요동 반도 반환을 결정했고 대신 청국으로부터 3천만 냥을 받기로 하였다.

러시아는 일본이 요동 반도를 영유하는 것을 막은 대가로 청나라와 협상해 동청철도 부설권을 확보했다.

또한 1897년 11월 독일의 산둥반도 자오저우만 조차에 대항해 1898년 3월 러시아는 남만주철도의 부설권과 요동반도 남단 여순과 대련의 25년에 걸친 조차권을 얻어 제2의 부동항 확보에 성공한다.

그리고 만주 전역에 세력권을 확보하고 극동의 야망을 현실화시켜 나갔다.

◆ “전하, 무사히 이어(移御)하심을 감축 드립니다!”

러시아가 주도한 삼국간섭을 지켜 보던 고종은 일본이 러시아의 압력에 굴복하자 일본의 간섭에서 벗어나기 위해 친러·친미 정책을 추진했다.

위기감이 커진 일본은 1895년 10월 8일 인아거일(引俄拒日, 러시아와 가까이 하고 일본을 멀리한다) 정책의 배후인물인 민후를 시해하고 시신을 불태운 을미사변을 일으켰다.

민후 시해사건 이후 일본은 고종을 경복궁에 가둬놓고 출입마저 통제하며 보호라는 미명하에 감시를 시작했다. 신변에 위협을 느낀 고종은 경복궁을 떠나 미국공사관으로 이어(移御)하려는 계획을 세웠다.

1895년 11월 28일 고종은 친미, 친러파 관리들과 친위대 장교 수십 명이 가담해 경복궁 춘생문을 통해 미국 공사관으로 탈출계획을 세웠으나 친위대 대대장 이진호(1867-1945)의 밀고로 일본에 발각(춘생문 사건)되어 경복궁 탈출은 실패하였다.

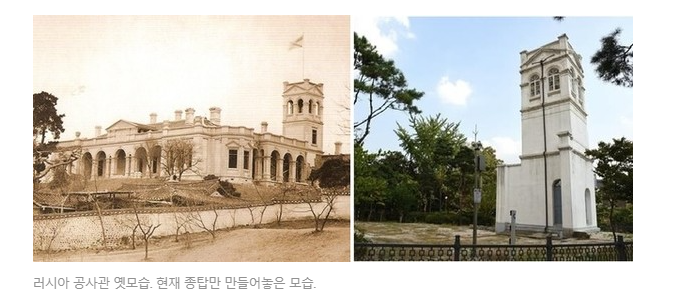

1896년 1월 21일 고종은 러시아공사관에 비밀 서신을 보냈다. '나는 며칠 안으로 밤중을 택해 아관으로 피신코자 한다. 날짜를 선택해 알려 달라. 나를 구할 다른 방법은 없다.'

20일 뒤 2월 11일 새벽 1시 러시아 공사 베베르의 군사적 지원을 받아 일본군의 검문을 피하기 위해 궁녀복으로 변복하고, 가마에 올랐다.

결국 고종이 러시아 공사관으로 피신(아관망명)하면서 조선 정국의 주도권은 러시아로 기울어졌다. 옥새를 챙긴 것은 물론이다.

◆ 야만의 순간...조선의 마지막 영의정, 김홍집의 참혹한 최후

이날 밤 조선 정부 치안을 담당하는 경무청(서울 광화문 교보빌딩 근처)에 러시아 병사 4명이 들이닥쳤다. 무장한 군인들은 경무관 안환(安桓)을 러시아공사관으로 끌고갔다.

안환이 공사관에 들어오자 고종은 “내각총리대신 김홍집 이하 현 내각의 대신들을 체포하라는 칙명을 내렸다.

고종의 체포령이 내려지자 일본군들이 김홍집에게 피신하라고 권고했지만 총리대신 김홍집은 의연했다.

"나는 조선의 총리대신으로써 조선인에게 죽는 것은 떳떳한 하늘의 천명이지만 다른 나라 사람들에게 구출된다는 것은 짐승과도 같다."

고종은 총리대신 김홍집과 농부대신 정병하를 잡아들였다는 보고를 받고 안환에게 또 조령을 내렸다.

"급히 가서 두 사람을 목을 베라(急往斬之·급왕참지)" 김홍집과 정병하는 경무청에 구금됐다가 경무관 안환을 비롯한 고종이 보낸 경무청 순검들에 의해 살해되었다.

총리대신 김홍집의 시신은 새끼줄에 묶여 종로거리를 끌려다니다 종로 네거리에 이르러 알몸뚱이 시체를 길바다 위에 놓고 백성들이 볼 수 있게 하였다.

단발령 강행으로 사나워진 백성들이 시체에 불을 지르고 칼로 찌르는 등 형체를 알 수 없을 정도로 잔혹한 행위가 연출되었다.

군인 윤철규가 김홍집의 시신에서 신낭(腎囊·고환)을 잘라 냈다. 그리고 외쳤다. "만고의 역적이 씨를 남길까 염려되니 내가 그 고환을 잘랐노라."

고종이 이날의 일을 듣고 윤철규를 경무사에 임명했다. 김홍집이 이끌었던 갑오개혁정부는 신분제, 연좌제 폐지 등 200가지가 넘는 개혁안을 공포했다.

정치외교가로서 김홍집은 최고의 인물이었지만 시대를 잘못 만난 탓에 그 끝은 불행하였다.

거리에 방치됐던 시신들은 "외국인 눈에 민망하다"는 신하들 조언에 따라 고종이 가족에게 인수시키라 명했다. 총리대신 김홍집 유해는 지금 고양시 대자동에 영면해 있다.

2월 15일 러시아공사관에서 고종이 회의를 주재했다. "김홍집과 정병하는 공평한 재판을 하려 했는데 분격한 백성이 살해했다." 자기는 그런 명령을 내린 적 없다는 말이었다. 전형적인 고종의 행동 방식이었다.

출처 : 서울STV뉴스(http://www.stvnews.kr)